血圧値 123/84/71 酸素飽和度 98% 体温 36.2℃ 体重 69.0キロ

「コニーアイランド・コットンキャンディ」という名前の、マニュキア・カラーがあります。

面白い名前ですが、由来を調べてみると。

こんな感じ。

ニューヨーク・マンハッタンから地下鉄で行けるお手軽ビーチ、「コニーアイランド」。

イーストリバーを越え、ブルックリンの南端まで延びたところに路線の終着点となる「コニーアイランド駅」がある。昔は完全な島だった。その後川を埋め立てロングアイランドと地続きにしたものの呼び名はそのまま「アイランド」である。

ヨーロッパ人入植者がやってくる以前はネイティブ・アメリカンがこのエリアに住んでいて、レナペ族はこの島をNarrioch(影のない島)と呼んでいたらしい。

これは、この島が南向きのため、日中は常に太陽に照らされていることからきている[。

英語名の"Coney Island"という名前は、ウサギの島 (Rabbit Island) という意味で、当時はロングアイランドの他の島と同様に、ウサギが多く生息していたそうです。

(イメージです)

海沿いにはボードウォークが続き、土産物店やフードコーナー、水族館、遊園地が連なっている。レトロ感あふれる木製ジェットコースターは歴史的建造物として有名だ。そのほかにも絶叫コースターや観覧車などが併設され、夏の間は地元の家族連れ、観光客などでにぎわっている。

夏のニューヨークの代名詞。ここに行かなければ、夏が始まりません、ということだったそうです。

1880年から第2次世界大戦まで、アメリカ最大の遊園地でビーチもあり、毎年何百万人もの観光客を集めていた人気リゾート地でした。

![ニューヨークの奇妙でレトロな遊園地!コニー・アイランドとは? | THE RYUGAKU [ザ・留学]](https://theryugaku.jp/up/article/05/9b/36/img_059b36e6dddb20eda841c12e082fde32bfec50e6_middle.jpg)

戦後いろいろあって、治安が悪化し、一時期、閑散とした場末な雰囲気になっていたそうですが、最近はどうなのかな。

この写真なんか、かなりにぎにぎしいけど。

絵日記を描けそうな夏の一日。

セピア色の思い出が、なつかしく、せつないですね。

日本のレトロな遊園地も、どんどんなくなっちゃってるからなあ。としまえんとか。

やはり、残念。

そして、ここで売っているのが「コニーアイランド・コットンキャンディ」、つまり「綿菓子」。

コットンキャンディは、グラニュー糖から作るアメリカ生まれの「究極のわたがし」です。しぼみやすい砂糖菓子である「わたがし」を、出来立てふわふわのままキープする完全密封の容器に詰めています。

おお、あのマニュキュアは、このピンク色のことだったのね。

綿菓子って、懐かしいなあ。

縁日で買うやつ。

もう何十年も食べてない。

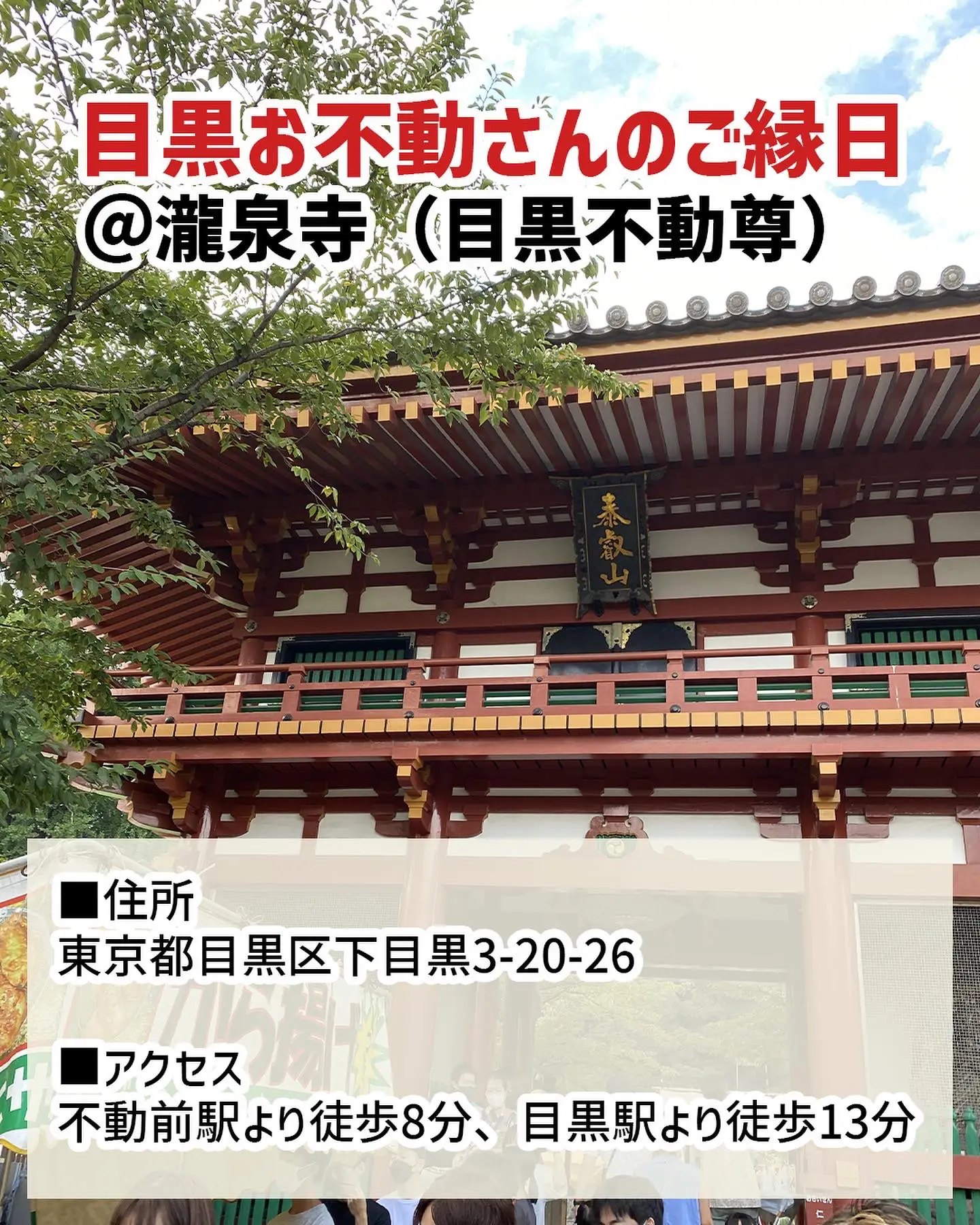

昔よく、目黒不動尊の縁日に行って、綿菓子とか買ったなあ。

今でも毎月28日に開催されます。

(写真はイメージです)

こどものころを思い出させる、ほっと優しい気持ちになれる綿菓子。

これも、アルテ・リーべの一コマですね。

【綿菓子の歴史】

綿飴(わたあめ)とも呼ばれる。他にも「電気飴」という別名がある。

①世界史

1897年に世界最初の電動綿菓子製造機を製作したのは、アメリカ合衆国テネシー州ナッシュビルの菓子製造業者であるジョン・C・ウォートン(John C. Wharton)と、発明家としても活動していた歯科医師のウィリアム・モリソン(英語版)である。1904年のセントルイス世界博覧会において、"Fairy Floss"の名で出展されたこの商品は、一箱25セントで68655箱も売れたという。

アメリカ合衆国では12月7日を「綿菓子の日」(National Cotton Candy Day)としている。

②日本史

日本では、明治時代後半~大正時代に広まった。米国から持ち込まれるとたちまち人気に火がつき、綿菓子製造機は瞬く間に全国各地へ広まった。日本では「電気飴」と呼ばれた時期もあり、画家谷内六郎が「電気飴」(1950年《昭和25》)という作品を描いている。森茉莉の『贅沢貧乏』(19600年《昭和35》)にも「電気飴のやうな泡を子供が競って貰ひに来る」とある。また江戸時代の『洒落本・中洲雀』(1777年)に「商人居並て通りせまく、煮売、煮肴、綿飴……の立売」という文が確認できるが、この綿飴がどういうものかは不明。因みに1940年(昭和15)に公開された『Children of Japan』(Erpi Classroom Films Inc)という映像で、花見の出店で綿菓子を購入している場面が確認できる。

アメリカでは、耳あたりは良いものの記憶に残らない発言者への皮肉や喩えとして「コットン・キャンディー」を用いることがある、そうですよ。

「綿飴みたいにふわふわしたヤツ!」みたいな?